Écrit par Loïc Bourgoin

Publié le 16 janv. 2024 (Mis à jour le 5 janv. 2026)

Temps de lecture : 13 min

Près de 80 % des échanges de marchandises dans le monde, en volume, transitent aujourd’hui par la mer (ou l’océan), selon la CNUCED (Review of Maritime Transport). En 2025, ce pilier du commerce international entre dans une ère de transformation sans précédent : pression climatique, digitalisation accélérée, hausse des coûts logistiques…

Or, derrière chaque conteneur, se jouent des enjeux stratégiques majeurs pour les entreprises. Quels sont-ils ? Comment maîtriser les coûts, réduire l’empreinte carbone et sécuriser les flux internationaux ? Ce guide complet vous aide à comprendre le fonctionnement du fret maritime, ses avantages, sa réglementation et les leviers d’optimisation pour naviguer efficacement dans le commerce mondial de demain.

Qu'est-ce que le fret maritime ?

Le fret maritime désigne tout transport de marchandises par voie maritime (via la mer ou l’océan) à bord de navires commerciaux. Sa capacité en termes de volumes transportés et son coût compétitif en font le mode d’expédition privilégié pour les échanges internationaux, en particulier sur de longues distances.

Quels types de cargaisons transitent par voie maritime ?

Chaque jour, un peu partout dans le monde, les navires commerciaux transportent toute une panoplie de marchandises. Parmi les principaux types de cargaisons :

- Les cargaisons conteneurisées : produits manufacturés, électroniques, textiles ou biens de consommation conditionnés dans des conteneurs standards de 20 ou 40 pieds, soit environ 6 à 12 mètres de long (1 pied = 30,48 cm).

- Le vrac solide : il s’agit de matières premières non-emballées comme le minerai de fer, le charbon ou les céréales.

- Le rac liquide : tout produit liquide dénué d’emballage, tel que les hydrocarbures, le gaz naturel liquéfié (GNL) ou les produits chimiques transportés dans des tankers conçus à cet effet.

- Le Ro-Ro (Roll-on Roll-off) : ce sont les véhicules, camions ou engins roulants chargés directement à bord.

- Les cargaisons spéciales, dites aussi hors gabarit : équipements (ou machines) industriels, éoliennes ou infrastructures nécessitant des navires adaptés.

🔍 Définition : les navires adaptés sont ceux conçus pour le transport de charges très lourdes, appelés heavy lift, et ceux destinés à l’acheminement des marchandises non-conteneurisées ou hors format, dites break bulk qui signifie « marchandises en vrac général » ou « fret conventionnel », c’est-à-dire des biens transportés pièce par pièce (caisses, palettes ou machines) et non dans un conteneur.

Quels sont les types de navires de fret maritime ?

Chaque type de navire commercial répond aux exigences précises d’une catégorie de cargaison :

- le porte-conteneurs, comme son nom l’indique, transporte des biens manufacturés dans des conteneurs standards ;

- le Ro-Ro charge tout types d’engins roulants (voitures, camions, équipement logistique, etc.) ;

- les tankers transportent des liquides en vrac à l’instar du fioul ou du gaz naturel liquifié ;

- les vraquiers acheminement à travers les voies maritimes du vrac solide comme les céréales.

Qui sont les acteurs du fret maritime ?

Les acteurs du fret maritime forment tout un écosystème qui vise à assurer et à sécuriser la circulation fluide des marchandises à l’échelle mondiale. Trois grands profils structurent cette supply chain internationale.

1. Les compagnies maritimes

Le rôle des compagnies maritimes est d’exploiter les navires et de gérer les routes commerciales entre les ports d’affrètement. Concrètement, il s’agit de planifier les itinéraires, de fixer les tarifs et de garantir la fiabilité des liaisons maritimes.

En 2025, le top 5 mondial des transporteurs maritimes est le suivant :

- MSC (Mediterranean Shipping Company), une compagnie italo-suisse aujourd’hui leader mondial du transport maritime de conteneurs.

- Maersk, un groupe danois historique, car pionnier de la digitalisation de la logistique et des services intégrés (transport et supply chain).

- CMA CGM (Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime), célèbre entreprise française qui fait partie des leaders mondiaux du conteneur et de la logistique multimodale.

- COSCO Shipping (China Ocean Shipping Company), une compagnie publique chnoise, acteur majeur du commerce Asie-Europe.

- Hapag-Lloyd, un armateur allemand spécialisé dans le transport de conteneurs et dans la desserte des grandes lignes mondiales.

À elles seules, ces 5 sociétés représentent plus de 65 % de la capacité mondiale en conteneurs, un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

2. Les ports et les terminaux maritimes

Il s’agit de hubs logistiques qui se trouvent au centre de ce réseau de trafic mondial. Ils assurent le chargement, le déchargement, le stockage des marchandises. Parfois, elles organisent le transbordement de certaines marchandises. Des infrastructures comme Shanghai, Singapour ou Rotterdam figurent parmi les plus performantes au monde, grâce à leur automatisation et à leur connectivité multimodale (rail, route, fluvial).

3. Les transitaires et logisticiens

Intermédiaires clés entre les expéditeurs et les transporteurs, les agences de transit et les logisticiens coordonnent les opérations douanières, la documentation et le suivi des expéditions, de bout en bout de la chaîne logistique. Leurs solutions digitales, comme les TMS (Transport Management Systems), permettent aujourd’hui d’optimiser coûts, délais et traçabilité des flux.

Quels sont les avantages et inconvénients du fret maritime ?

C’est incontestable : le transport maritime est la colonne vertébrale du commerce international grâce à ses nombreux atouts. Toutefois, il présente certaines limites et contraintes qu’il est primordial de considérer avant de le choisir comme mode d’expédition. Faisons le point !

Les bénéfices du fret maritime

Expédier sa marchandise par voie maritime est :

- économique, le coût moyen d’un conteneur maritime standard de 20 pieds se situe entre 2 000 et 3 000 USD (dollars américain), contre 15 000 à 20 000 USD pour un fret aérien équivalent ;

- fiable, car les grandes compagnies maritimes disposent de réseaux mondiaux organisés et de systèmes de suivi avancés qui garantissent la traçabilité et la sécurité des expéditions

- polyvalent, capable de transporter une large gamme de biens de manière sécurisé, car les conteneurs permettent de protéger les produits sensibles ;

- scalable, car adaptable facilement à l’échelle des besoins de tous les types d’entreprisses, des PME au sociétés multinationales, qu’il s’agissent d’envois ponctuels ou de volumes massifs et fréquents.

Les limites du transport maritime

Aussi avantageux qu’il puisse être, le fret maritime présente quelque contraintes qu’il est important de connaître :

- Des délais longs : les trajets en mer peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, avec des escales potentielles, ce qui exige une planification rigoureuse et exclut les produits à DLC (Date limite de consommation) courte.

- Une forte dépendance aux ports : le chargement, comme le déchargement, dépend des infrastructures portuaires et de leurs capacités qui peuvent entraîner des retards ou des blocages assez coûteux.

- Une faible flexibilité : à cause de sa lenteur, ce mode de transport est peu réactif aux changements de dernière minute et offre moins de possibilités d’itinéraires alternatifs en comparaison avec le fret aérien ou routier.

Quel est l’impact environnemental du fret maritime ?

Selon les dernières estimations scientifiques et sectorielles, le transport maritime représente aujourd’hui entre 1,7 % et 3 % des émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre. Ces émissions ont augmenté ces dernières années en valeur absolue. En cause : la croissance du trafic et la taille croissante des navires.

Outre le CO₂, le secteur génère d’autres pollutions locales importantes :

- émissions d’oxydes d’azote (NOx)

- de dioxyde de soufre (SO₂) (selon la qualité du carburant utilisé)

- suies ;

- rejets d’hydrocarbures en cas d’accidents

- pollution plastique

- déchets liés aux activités portuaires et aux pertes en mer

Les impacts marins sont, eux aussi, variés : dégradation des habitats littoraux, bruit sous-marin affectant la faune, pollution du fond marin par les ancrages et risques de marées noires lors d’accidents.

Si rien n’est fait, la part du transport maritime dans les émissions mondiales pourrait croître certaines analyses estiment qu’elle pourrait atteindre jusqu’à 10 % du total d’ici 2050.

Si rien n’est fait, la part du transport maritime dans les émissions mondiales pourrait croître certaines analyses estiment qu’elle pourrait atteindre jusqu’à 10 % du total d’ici 2050.

La décarbonation du shipping repose aujourd’hui sur une pile de solutions complémentaires, car il n’existe pas de « solution unique » prête à l’échelle mondiale. Parmi les axes les plus prometteurs et déjà en déploiement en 2025, il y a :

- Les carburants alternatifs : le gaz naturel liquéfié, comme solution d’échelle intermédiaire (avec débats sur le méthane fugitif), le méthanol (y compris le biométhanol), ammoniaque vert, l’hydrogène et le biocarburants, sont à des stades différents de maturité. Certains (LNG, méthanol) voient déjà des commandes de navires, d’autres (ammoniaque, hydrogène) sont en phase de démonstration ou premiers projets pilotes.

- L’optimisation opérationnelle : le slow steaming (réduction de la vitesse), la rationalisation des itinéraires, la gestion intelligente des escales et une meilleure planification logistique réduisent immédiatement la consommation de carburant des études montrent qu’une baisse de vitesse de 10 % peut réduire fortement la consommation et les émissions correspondantes.

- La propulsion et les aides énergétiques innovantes : les voiles/« wing sails », rotors Flettner, hybrides électrique-batterie pour courts trajets, systèmes de récupération d’énergie et projets d’“on-board” carbon capture en démonstration. Le vent et l’assistance aérodynamique sont particulièrement attractifs, car ils ne demandent pas de chaîne d’approvisionnement en carburant.

- Les infrastructures et le marché des carburants verts : la montée en puissance des bunkers verts (ammoniaque, e-fuels) nécessite des investissements dans la production d’énergie renouvelable et dans les capacités portuaires de ravitaillement, un verrou majeur de la transition écologique.

📝 À noter : les objectifs de L’IMO (Organisation maritime internationale) à l'horizon 2050 vise la neutralité carbone « by or around 2050 », avec des jalons intermédiaires. Les feuilles de route révisées évoquent des réductions indicatives de l’ordre de 20 à 30 % d’ici 2030 (selon le scénario) et d’environ 70 % (voire plus, ambition « striving for 80 % ») d’ici 2040, pour atteindre ensuite la neutralité nette autour de 2050 — ce qui implique un changement massif vers de nouveaux carburants, technologies et mécanismes de marché (tarification, incitations, normes, etc.).

Réglementation du fret maritime en 2025

C’est tout un ensemble de règles internationales qui encadre le fret maritime. Celles-ci visent à sécuriser les échanges, à protéger l’environnement et à harmoniser les pratiques entre transporteurs, chargeurs et autorités portuaires.

Les principaux cadres juridiques du transport maritime

Deux grandes catégories de règles régissent les contrats de transport maritime :

- Hamburg Rules (1978) : elles définissent la responsabilité du transporteur maritime en cas de perte, d’avarie ou de retard.

- Rotterdam Rules (2009) : elles modernisent les précédentes conventions pour intégrer les transports multimodaux et les échanges électroniques.

Ces règles servent de référence dans les contrats internationaux et garantissent une meilleure protection des expéditeurs comme celle des transporteurs.

Les Incoterms dans le fret maritime

Par ailleurs, les Incoterms (International Commercial Terms) sont des standards élaborés par la CCI (Chambre de commerce internationale) ayant pour objectif de définir qui du vendeur ou de l’acheteur supporte les frais, les risques et les formalités douanières à chaque étape du transport.

En fret maritime, les Incoterms les plus utilisés sont :

- FOB (Free On Board) : le vendeur assume les coûts et risques jusqu’à l’embarquement.

- CFR (Cost and Freight) : le vendeur paie le transport jusqu’au port d’arrivée, mais le risque passe à l’acheteur dès le départ.

- CIF (Cost, Insurance and Freight) : similaire au CFR, sauf que le vendeur inclut aussi une assurance maritime.

Ces cadres assurent une répartition claire des responsabilités et facilitent les transactions internationales à travers un code universel connu par tous les acteurs de la chaîne logistique. Cette standardisation fait tomber les barrières linguistiques, très contraignantes dans le commerce international, pour éviter les litiges.

Les documents clés du transport maritime

- Le connaissement maritime, ou Bill of Lading : document essentiel attestant la propriété et la réception de la marchandise à bord.

- La liste de colisage, ou packing list : elle détaille le contenu physique de l’expédition et permet aux autorités douanières de le comparer avec la facture commerciale.

- La lettre de transport maritime, ou Sea Waybill : en version simplifiée, sans transfert de propriété.

- La charte-partie, ou Charter Party : c’est un contrat conclu pour l’affrètement d’un navire complet ou partiel.

Les enjeux actuels du secteur du transport maritime

En 2025, le fret maritime est à un tournant décisif. Trois principales transitions sont en cours et l’obligent à se réinventer :

- Durabilité : minimisation de l’impact environnemental de la logistique, réduction des polluants marins, développement des ports verts… autant de défis qu’il faut relever pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

- Digitalisation : automatisation des terminaux, traçabilité en temps réel, recours à des outils avancés, tels que les logiciels d'affrètement… pour une logistique moins coûteuse et plus propre, car plus efficace, avec moins de consommation de carburant.

- Gouvernance internationale : un équilibre entre régulations nationales et normes mondiales est à trouver pour éviter la fragmentation des règles.

Transport maritime, aérien ou routier : comment choisir ?

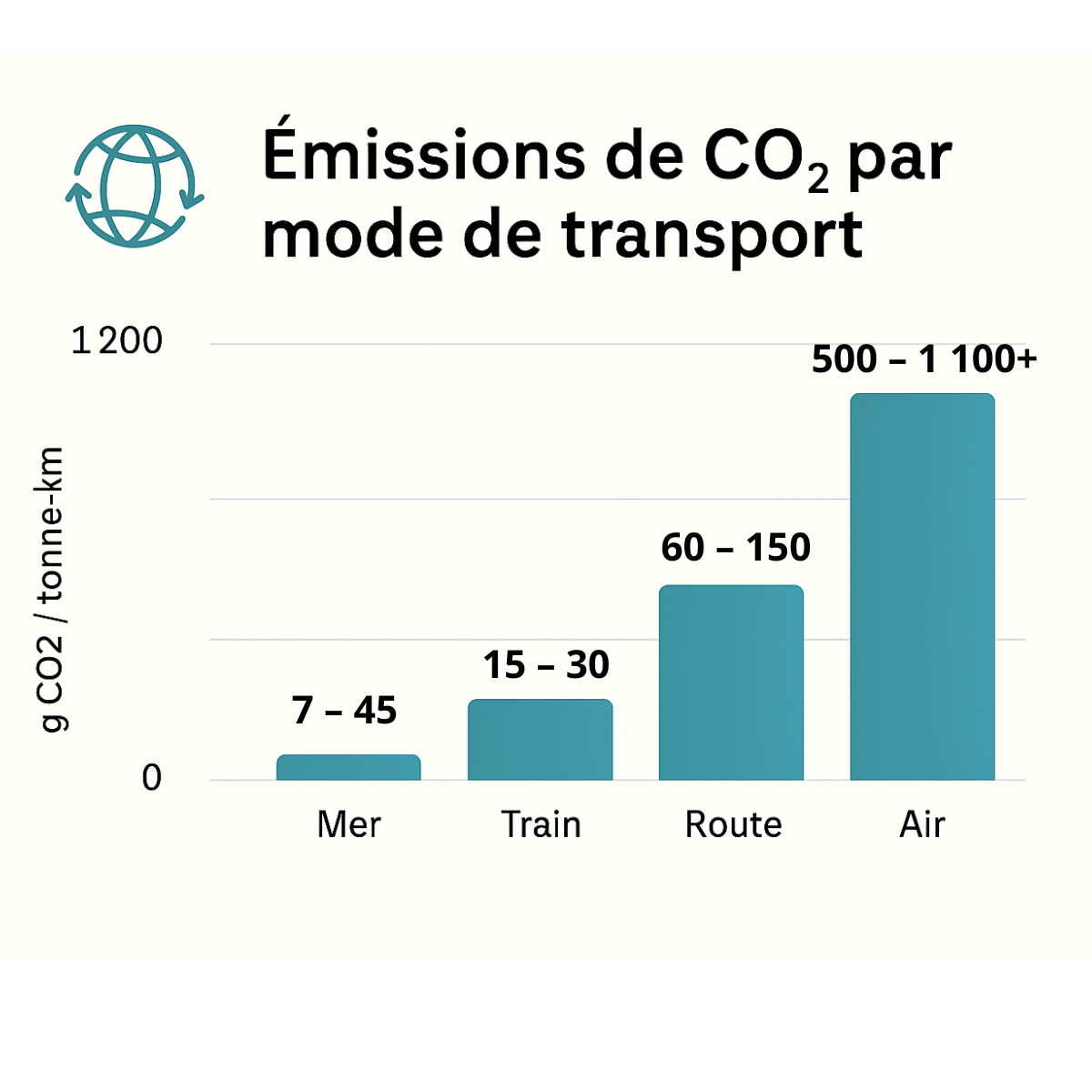

Le choix du mode de transport dépend du type de marchandise, du délai de livraison souhaité, du budget et, pour les entreprises engagées, de l’impact environnemental.

Ce tableau comparatif synthétise les distinctions entre les trois modes de transport.

|

Critère |

Fret maritime |

Fret aérien |

Fret routier |

|

Coût moyen (€/kg) |

Très bas – env. 0,05 à 0,15 €/kg |

Très élevé – env. 2 à 6 €/kg |

Moyen – env. 0,15 à 0,50 €/kg |

|

Délai moyen |

Lent (10 à 40 jours selon destination) |

Très rapide (1 à 3 jours) |

Rapide en local/régional (1 à 5 jours) |

|

Capacité |

Très élevée (jusqu’à 20 000 conteneurs par navire) |

Limitée (quelques dizaines de tonnes par avion) |

Moyenne (20 à 30 tonnes par camion) |

|

Impact CO₂ (g CO₂ / tonne-km) |

10 à 40 g |

500 à 600 g |

60 à 150 g |

|

Fiabilité |

Bonne, mais dépendante des ports et conditions météo |

Excellente, mais sensible aux coûts carburant |

Très bonne pour les courtes distances |

|

Type de marchandises |

Volumineuses, non périssables |

Urgentes, périssables, à forte valeur ajoutée |

Distribution régionale, transport complémentaire |

|

Traçabilité |

Bonne avec solutions TMS |

Excellente |

Bonne selon équipements |

📌 En résumé :

- Le fret maritime est idéal pour les volumes massifs pour des coûts optimisés.

- Le fret aérien est une solution premium pour les livraisons urgentes.

- Le fret routier est un complément indispensable pour la distribution finale ou une évidence pour la flexibilité locale.

Comment gérer son fret maritime efficacement via un TMS ?

Vous l’aurez compris, le transport maritime implique de nombreux acteurs, une gestion de divers documents et délais. Sans outil adapté, le suivi devient vite complexe, avec une visibilité limitée sur les expéditions, des erreurs de saisie et des retards non-anticipés, impactant la satisfaction client.

C’est là qu’intervient le TMS. Il s’agit d’un logiciel qui centralise l’ensemble des opérations de transport, de la planification à la traçabilité. Sa mission ? Simplifier la gestion quotidienne du fret maritime.

1. Planifier et réserver facilement ses expéditions

Le TMS facilite l’achat de transport en comparant les tarifs, les capacités et les délais des transporteurs. Vous choisissez la meilleure option en fonction de vos propres critères : coût, fiabilité, contraintes produit, durabilité, etc.

2. Automatiser les documents et les formalités

Fini les erreurs de saisie manuelle ! Les documents clés (Bill of Lading, liste de colisage, certificats d’origine, etc.) sont générés automatiquement à partir de votre base de données et stockés dans un espace unique et sécurisé.

3. Suivre en temps réel vos conteneurs

Grâce au suivi GPS et aux notifications automatiques, vous savez à tout moment où se trouve votre cargaison. Ainsi, vous offrez à vos clients un service proactif qui vous permet d'anticiper les retards et d'optimiser votre plan de transport.

4. Analyser et optimiser les coûts

Les tableaux de bord intégrés au TMS offrent une vision claire, avec des indicateurs de performance précis : coûts par trajet, taux de remplissage, émissions carbone, etc. De quoi piloter votre stratégie logistique avec précision.

Écrit par Loïc Bourgoin

Publié le 16 janv. 2024 (Mis à jour le 5 janv. 2026)

Temps de lecture : 13 min